今回は、広告デザインの学科試験では非常によく出る色と光に関する問題のうち、光の波長の問題を解説します。その他、目の構造・マンセル値・視認性・照明器具・配色・錯視の6ジャンルが良く出題されます。これは、屋外広告の知識第四次改訂版のP38~80に記載されていますが、全部読むのは効率があまり良くないので、過去問を解いてその周辺の部分を読むことをお勧めします。合格に向けて⑭が類似解説となります。

【問7】光に関する記述の空欄に入る語の組み合わせとして、正しいものはどれか。(令和5年度)

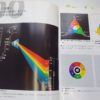

光は電磁波の一種であり、ある特定の波長(a)の範囲の光は、視覚を通して明るさや色の感覚を生じさせる。(a)の可視光線の中でも(b)は最も長い波長である。人間が見ることのできる光の範囲よりも短い波長は、(c)やx線、γ線などに区別される。

(a) (b) (c)

1. 380~780nm 黄 赤外線

2. 380~780nm 赤 紫外線

3. 38~ 78nm 赤 赤外線

4. 38~ 78nm 黄 紫外線

いかがでしょうか?正解は、2です。まず、可視光線と呼ばれる人間が見ることができる波長帯は380~780nm(ナノメートル)で、これは覚えるしかありません。そして、赤・橙・黄色などの暖色系は波長が長く、特に赤が可視光線の中で最も波長が長いです。一方、青・紫などの寒色系は波長が短いです。赤より長いのが赤外線で、紫より短いのが紫外線と覚えます。ちなみに、屋外広告の知識・デザイン編第四次改訂版の76ページにその記述があります。

光というのは、波であると同時にエネルギーを持っています。そして、波長が短いほどエネルギー強いと理解しましょう。ですから、紫外線はエネルギーが強いため人の体に当たると皮膚を劣化させます。さらに波長の短いエックス線やガンマー線は、エネルギーが強すぎて人の体を通過してしまうのです。一方、電子レンジの扉には丸い穴がたくさん開いていて中がのぞけますが、赤外線は波長が長いためあの穴からも抜け出せず中で反射して、食べ物を振動させ温めるのです。